Dalla fine del secolo scorso gli esperti in Aromaterapia, in collaborazione con diversi medici, farmacisti e biologi, studiano e intraprendono ricerche in Aromaterapia. Queste ricerche dimostrano innanzitutto un’evidenza scientifica: gli oli essenziali non sono prodotti semplici, ma assemblaggi di molecole diverse dotate di proprietà diverse. Questa prima evidenza non è affatto priva di importanza, in quanto la mancata o incompleta conoscenza in questo campo può portare a confusione ed aberrazioni.

L’avvento della tecnologia (cromatografia e spettrometria di massa) ha permesso di identificare con precisione le molecole e le relative concentrazioni presenti nell’olio essenziale a seconda della pianta scelta per la distillazione, mettendo fine agli incidenti conseguenti ad un errato utilizzo degli stessi.

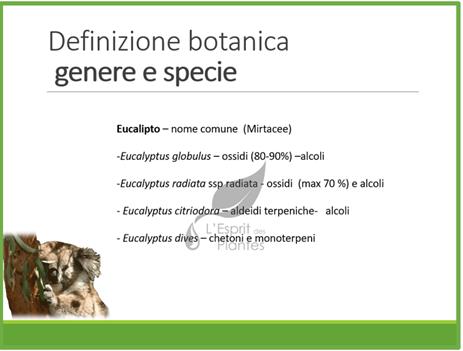

Bisogna innanzitutto evitare imprecisioni nella definizione botanica della pianta d’origine; bisogna infatti sapere che esistono centinaia di specie di “Eucalyptus”, da cui derivano oli essenziali diversi sotto il profilo biochimico, con proprietà diverse e diverse indicazioni (e controindicazioni). Per trattare un’infezione dell’apparato respiratorio, ad esempio, sarà necessario rivolgersi a una specie che contenga alcoli dalle proprietà antinfettive, come nel caso dell’Eucalyptus radiata o dell’Eucalyptus globulus, mentre si utilizzasse ad esempio l’Eucalyptus citriodora non ci si potrebbe aspettare alcun beneficio al riguardo.

Penoël e Franchomme, nel corso delle loro ricerche, hanno aggiunto un ulteriore tassello fondamentale: la nozione di chemotipo, o chemiotipo o “razza chimica”. Accade infatti che alcune piante, che hanno imparato ad adattarsi in territori anche molto diversi, esprimano le molecole che sono loro funzionali proprio in quei territori; per questo motivo ritroveremo queste stesse molecole nei loro oli essenziali.

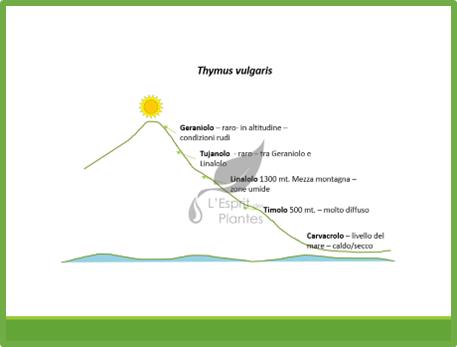

Il Thymus vulgaris, per esempio, presenta un certo numero di chemotipi a seconda di quale sia il suo biotopo (ambiente naturale). In questo caso la stessa pianta, le stesse foglie, gli stessi fiori, sono capaci di sintetizzare componenti diversi come se si trattasse di piante diverse. A titolo di esempio, il Thymus vulgaris CT (abbreviazione di chemotipo) timolo è un potente antinfettivo ma presenta un’importante dermocausticità ed un rischio di epatossicità se assunto a dosi elevate nel lungo periodo; per contro il Thymus vulgaris CT tujanolo, anch’esso antinfettivo, non solo non si dimostra aggressivo sulla pelle ma presenta anche un’azione rigenerante sulle cellule epatiche, una proprietà addirittura opposta! Non si parli più dunque di Timo rosso, Timo bianco ecc.: quello che distingue questi oli è la composizione biochimica, non il colore!

La mancata conoscenza di queste premesse relega coloro che si cimentano con la materia a un ruolo pre-scientifico mentre l’Aromaterapia Scientifica apre alle medicine naturali una nuova via verso il riconoscimento del suo interesse, del suo valore e della sua grande utilità per la salute umana.